こんにちは、わかまるです😊!今回は、「国民健康保険と健康保険の違い」について解説します。

✅ 国民健康保険はどんな人が加入するの?

✅ 健康保険(会社員向け)との違いは?

✅ FP1級試験でよく出るポイントは?

FP1級試験では、公的医療保険の仕組みがよく出題されます。この記事を読めば、国民健康保険の特徴やFP1級の試験対策がバッチリ理解できます!それでは、詳しく見ていきましょう💪✨

本日の学習分野

FP1級試験では、公的医療保険の違いが頻出です。ここでは、国民健康保険の仕組みや健康保険との違いを解説します。

- 分野: ライフプランニング・資産形成 -公的医療保険:国民健康保険-

学習内容

国民健康保険とは?FP1級試験対策!

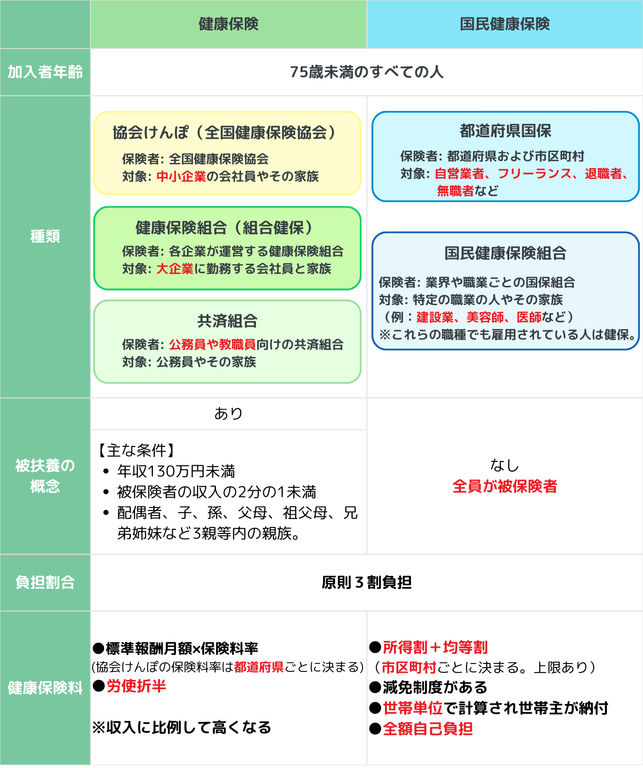

国保(国民健康保険)は、自営業者、フリーランス、無職の人、退職者などが加入する公的医療保険制度です。市区町村や国民健康保険組合が運営し、医療費の一部を保険で賄う仕組みです。保険料は収入や世帯構成に応じて計算され、加入者全員が自分で支払います。

【比較】国民健康保険 vs 健康保険の違い

国民健康保険には扶養という概念がないので、加入者は世帯単位で保険料を納付します。保険料は所得割と均等割の二階建てになっており、市区町村により異なります。また全額自己負担(健康保険は労使折半)です。

給付制度を比較

国民健康保険には労災保険がないので、業務上の疾病や負傷にも療養給付を使い支払いが必要です。また、『給与』という概念がないため、1日あたりの給付の基準がなく出産手当金・傷病手当金・任意継続被保険者制度などの給付は原則ありません。

📌FP1級ではこう出る!国民健康保険の試験対策

FP1級では、「国民健康保険の保険料計算」「擬制世帯主の納付義務」「健康保険との比較」がよく出題されます。

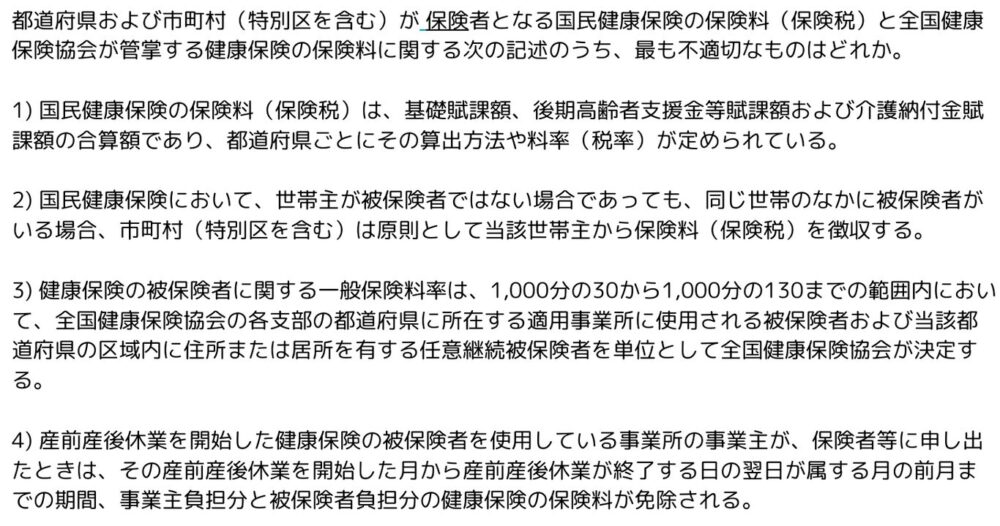

実際に出題された問題(2023年5月試験)を解きながら、ポイントを押さえましょう😊!

1)✕

国民健康保険の保険料は、基本的に市区町村が決定します💡都道府県が主体となるのは、運営の統一化や財政運営の広域化のための調整役としての役割です。

2)〇

国民健康保険料の納付義務者は、住民票上の世帯主とされるため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の被保険者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主)。

例)妻が国民健康保険・世帯主が夫である場合には、夫の名義で納付通知書が送られます。ただし、支払いそのものは、妻や他の世帯員が行っても問題ありません。

3)〇

健康保険の保険料は医療・保健給付財源である一般保険料と高額療養費の共同負担等の財源である調整保険料で構成されており、一般保険料率は、1,000分の30~1,000分の130の範囲内で、協会けんぽでは各都道府県の被保険者・任意継続被保険者単位で決定します。

4)〇

産前産後休業や育児休業中は、健康保険や厚生年金、介護保険の保険料が免除されます。免除の期間は、原則休業が始まった月から休業終了月の前月までとなります。

- 休業終了が月末までの場合:その月分の保険料が免除

- 月末前に休業が終わった場合:その月の前月分までしか免除されない

📌ただし、以下の特例に注意!

おすすめのFP1級試験対策教材

私が学習に活用している教材を紹介します!

📖FPキャンプ式 FP1級 TEPPEN 学科試験一問一答(基礎編 & 応用編)

📌厳選された計算問題を重点的に学べる!試験対策に最適。

🎥 ほんださん / 東大式FPチャンネル

📌分かりやすい解説動画で、特に苦手分野の復習に役立つ。

【まとめ】FP1級試験対策!国民健康保険のポイント

✅ 国民健康保険は「扶養」の概念がない

✅ 健康保険との最大の違いは「傷病手当金・出産手当金がない」こと

✅ FP1級では「保険料の計算」と「擬制世帯主」がよく出題される

📖次のステップ!

- 過去問で「国民健康保険」の問題を解いてみる

- 健康保険との違いを表にまとめる

- FP1級の試験で狙われるポイントを復習する

問題文は難解な場合も多いので、用語を理解して、しっかり復習していきましょう💪✨

特に、国民健康保険には扶養の概念がない点や、保険料の決まり方は重要なポイントです。

この記事が役に立ったら、他のFP1級対策記事もぜひチェックしてください😊🌸!