こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』のわかまるです。

今回のテーマは、「遺族基礎年金」と「寡婦年金・死亡一時金」について!ややこしい仕組みが多くこんがらがりやすい分野ですが、やさしく・わかりやすく解説していきますね!

「遺族年金って聞いたことあるけど、どんな時にもらえるの?」「寡婦年金って誰がもらえるの?」そんな疑問がある方も、この記事を読めばスッキリしますよ〜!どうぞお付き合いください。

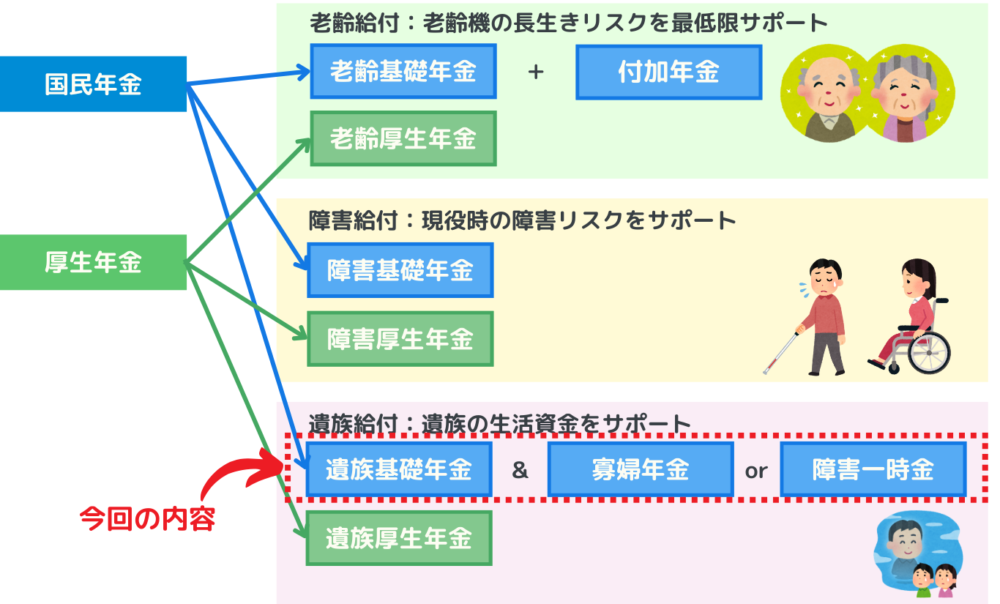

本日の学習分野

- 分野: 公的年金-遺族基礎年金と「寡婦年金・死亡一時金」ー

【遺族基礎年金】どんなときにもらえる?ー ①『受け取る人』の条件

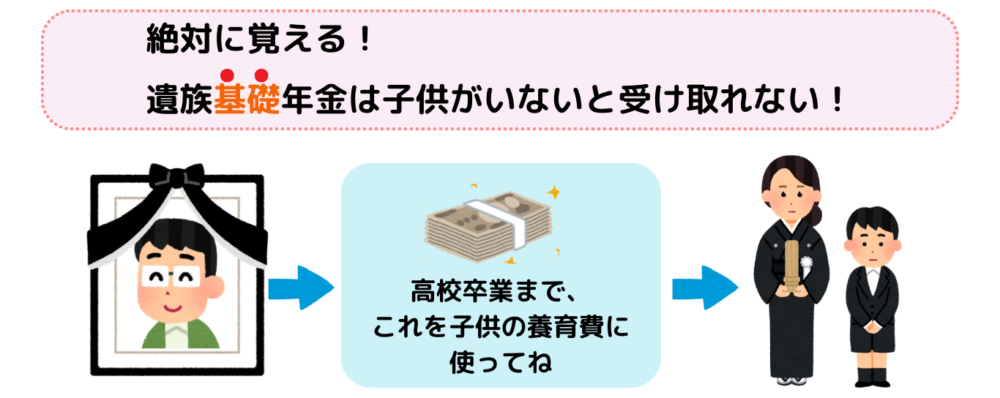

遺族基礎年金は、家族の生計を支えていた人(主に国民年金に加入していた人)が亡くなったときに、残された子どもや配偶者の生活を支えるための年金で、基本的に子どもが18歳の3月末まで支給されるものです!

まず絶対に覚えておいてほしいのが、遺族基礎年金の目的は「残された子どもの養育費」なんです。

つまり…

✅子どもがいないと遺族基礎年金はもらえません!

貰う側の条件はこれだけなので、しっかり押さえておきましょう!

障害基礎年金との前提の違い

障害基礎年金は、被保険者は通常通り働くのが難しいため、本人の生活を支えないといけないので、該当すれば年金は必ず受給できました。そして、子供がいる場合には、その子が高校を卒業する年齢までの養育費として『子の加算』が追加されましたね💡

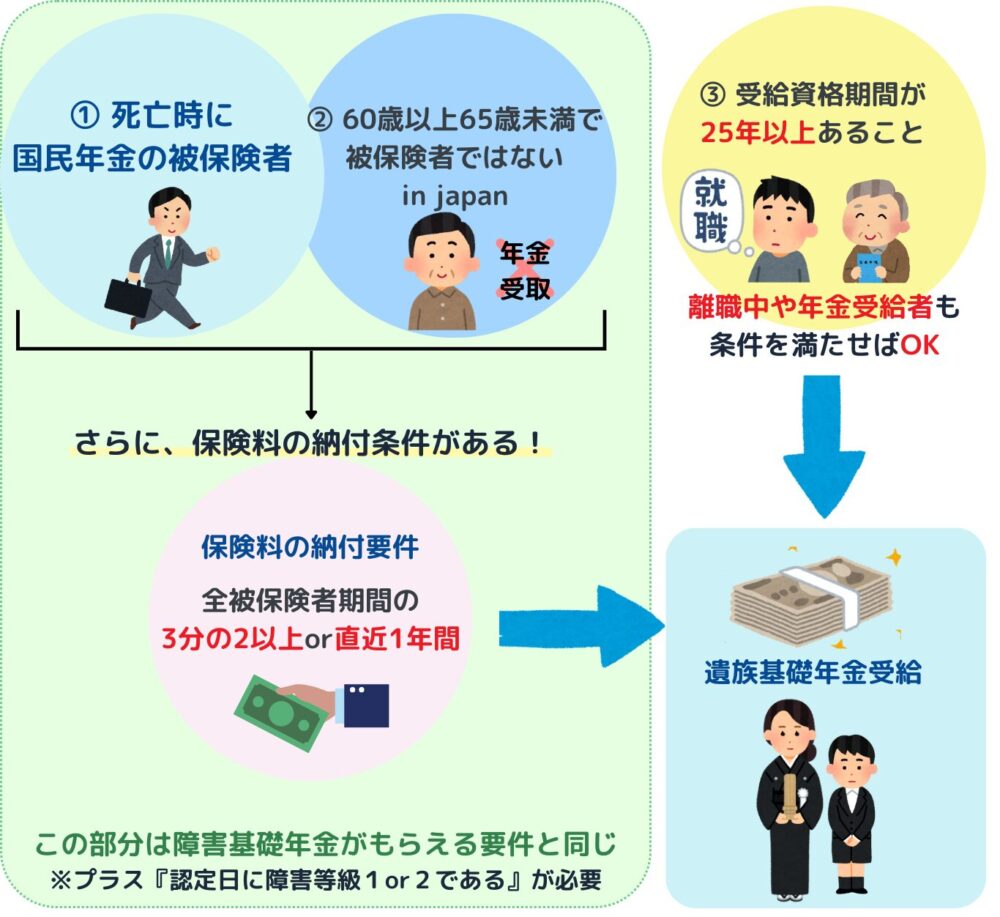

【遺族基礎年金】どんなときにもらえる?ー ②『亡くなった人』の条件

次に亡くなった側の条件を見ていきましょう。遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった方の国民年金の加入に関する要件を満たしている必要があります。障害基礎年金の要件とほとんど同じなので関連付けて覚えましょう💡

◆ 遺族基礎年金を受け取るために…亡くなった方の条件は?

① 国民年金の被保険者だったこと

② 60歳以上65歳未満で日本に住んでいたこと

③ 受給資格期間が25年以上あること(元被保険者もOK)

◆ さらに、保険料の納付条件もチェック!

①と②の場合には、次のどちらかを満たしていないと、支給されません😣

🔹 保険料納付済期間が全体の3分の2以上

🔹 または、直近1年間に滞納がないこと

🌟下の図でしっかりイメージしていきましょう!

③の要件は障害基礎年金の受給要件にはない部分なのでしっかりおさえましょう!障害基礎年金は65歳以上は請求できなかったですよね💡

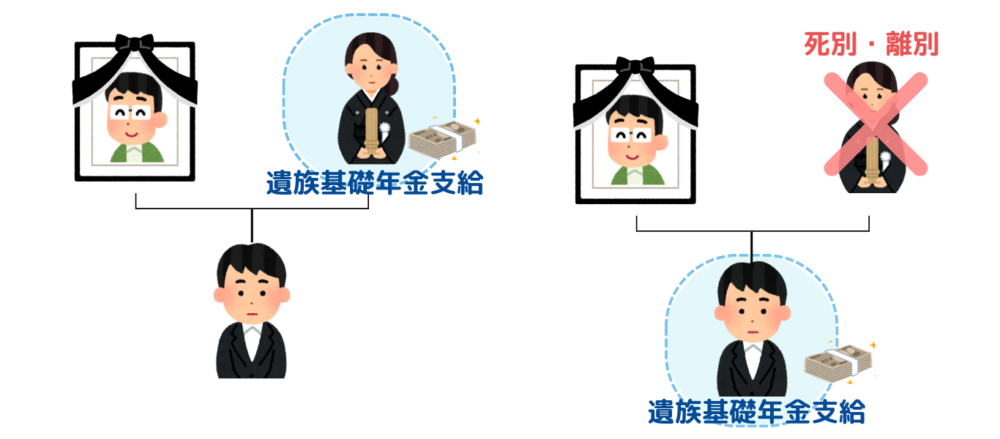

【遺族基礎年金】誰がもらえるの?

繰り返しますが、目的は「子どもの養育費」。だから、子どもがいないと支給されません!

◆ 受給できる人

- 生計を同じくしていた配偶者(=主に妻)

- 子ども(18歳到達年度の末日まで or 障害等級1・2級の20歳未満)

夫が亡くなった場合、妻と子どもがいたら、妻が子どもの養育費として受け取るんです。

子どもが未成年ならゲームばっかり買って使っちゃいそう!だから、大人である妻に支給されるんですね☺

ただし…

✅配偶者がいない場合(離婚や先立たれている)

✅子どもだけが残された場合

こんなときは、子ども本人に支給されます。

◆ 注意点

以下の2点も一緒に覚えておきましょう!

✅ 結婚している子どもには支給されない(2022年4月1日に婚姻可能年齢が18歳に引き上げられたよ)

✅ 配偶者が再婚すると支給は止まる

💡 再婚後に離婚した場合、遺族基礎年金は原則として復活しません。

遺族基礎年金は、「亡くなった人の子どもを養っている配偶者」や「子ども本人」が対象になりますが、一度「再婚」した時点で、配偶者としての権利は失われてしまいます。そしてその後に「離婚」しても、残念ながら、一度消滅した受給権が復活する制度はないんです!

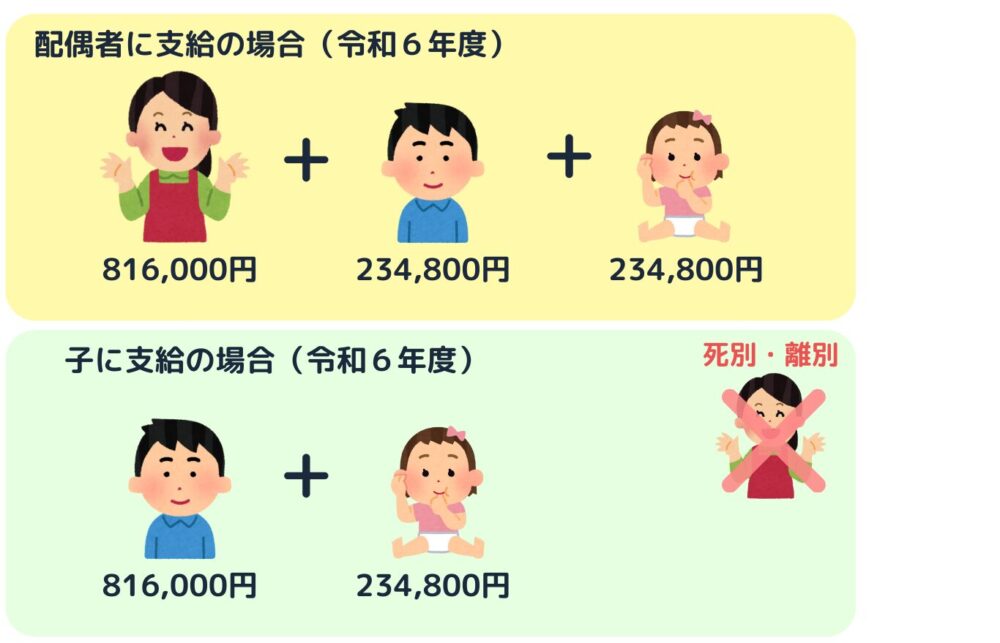

【いくらもらえるの?】遺族基礎年金の金額

基本の金額は、『老齢基礎年金の満額 + 子の加算』で決まります。子の加算額は障害基礎年金の時と同じで、令和6年度(2024年度)では第1子および第2子は1人につき 234,800円、第3子以降は、1人につき 78,300円です。

💡【子に支給の場合】誰に引き取られたかで年金が止まることも?

父子・母子家庭で子どもが親を亡くした場合、引き取られた先によっては、遺族基礎年金が支給停止になることがあります。たとえば、離別していた実の母に引き取られて、その母に生計を維持されるようになった場合には、遺族基礎年金は支給停止になります。

一方で、祖父母などの直系血族や直系姻族に引き取られた場合には、遺族基礎年金は引き続き支給されます。

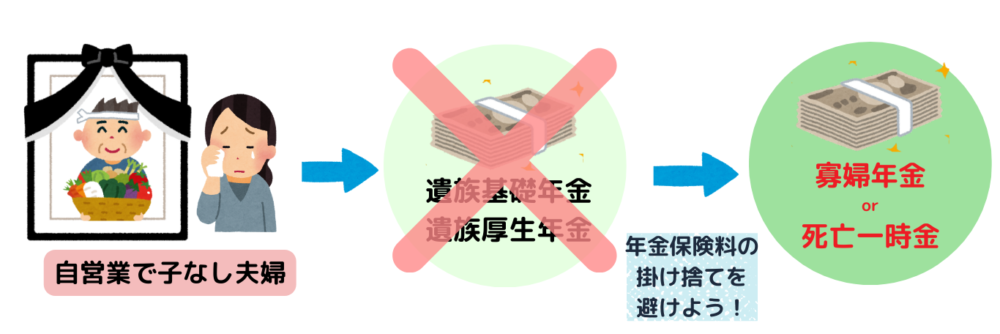

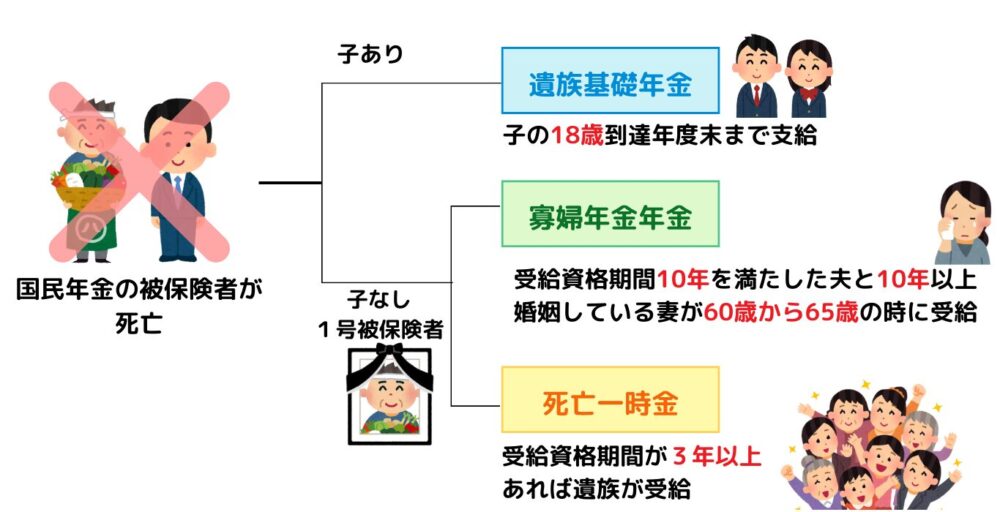

【遺族基礎年金がもらえない=子なしの場合】どうなる?

遺族基礎年金は子どもがいないと支給されません。

じゃあ子どもがいないし、亡くなった人がサラリーマンでもないから遺族厚生年金も受給できない『子なしの自営業者の家族』は遺族関連の年金は全くもらえないの😭?ってときに出てくるのが、寡婦年金と死亡一時金です💡

【寡婦年金と死亡一時金】どっちか選べる!

国民年金第1号被保険者(=自営業者など)に特有の制度である寡婦年金と死亡一時金の制度ですが、当てはまる条件によってどちらかを選ぶことができます。

では、それぞれの制度内容と条件を確認していきましょう💪

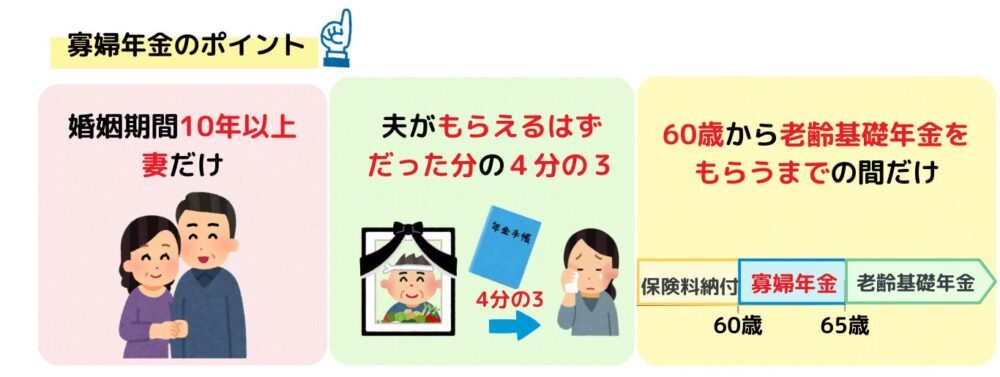

【寡婦年金】とは?

寡婦年金は名前の通り、『寡婦=夫と死別または離婚した後に再婚していない女性』のための制度です。そのため夫はもらえません。

【もらえる人】

✅受給資格期間(10年以上)を満たした夫が年金を受け取らずに死亡

✅10年以上婚姻関係があった妻

【何歳でもらえる?】

✅妻が60歳~65歳の時に受給できる

【金額】

✅夫が受け取るはずだった第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金額の4分の3

(注意:老齢基礎年金の満額の4分の3ではないよ!!掛け捨を防ぐ目的だから、掛けた分が基準だよ💡)

◆注意点:妻が 老齢基礎年金を繰り上げ受給していたらもらえません

【死亡一時金】とは?

死亡一時金は、国民年金の「第1号被保険者」として保険料を納めた期間が3年以上あるものが亡くなった場合で、遺族基礎年金を受け取れる人がいない場合に生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹)に支給されます。

✅寡婦年金か死亡一時金のどちらか一方のみを選ぶ!

まとめ

| 制度 | 支給対象 | 条件 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 遺族基礎年金 | 配偶者または子ども | 子どもがいること | 基礎年金満額+子の加算 |

| 寡婦年金 | 妻のみ | 10年以上婚姻・納付あり | もらうはずの老齢基礎年金の4分の3 |

| 死亡一時金 | 遺族 | 3年以上納付・子なし・寡婦年金もなし | 一時金(12万〜32万円) |

FP1級試験の過去問を解説!

最後にFP1級試験の過去問をといて、知識をアウトプットしていきましょう💪

📌 2022年5月試験 改)

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年以上ある夫(62歳)が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫との婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻(58歳)は、夫が死亡した日の属する月の翌月から5年間、寡婦年金を受給することができる。

2) 国民年金の第1号被保険者として8年間保険料を納付してきた子(28歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、生計を同じくしていた母親(55歳)は、死亡一時金を受給することができる。

1)誤り:寡婦年金の受取年齢は?

寡婦年金は受給要件を満たした妻が、60歳から65歳の期間にもらえる制度です💡なお、繰上げ受給で65歳以前に老齢基礎年金の受取を開始した場合には、寡婦年金は支給停止されます。

2)正しい:死亡一時金の要件は?

死亡一時金の要件は以下のすべてを満たしていること

✅国民年金第1号被保険者として、受給資格期間3年以上あるものが死亡

✅遺族基礎年金や寡婦年金を受け取る遺族がいない

✅死亡したものは、老齢基礎年金と障害基礎年金を受け取っていない

死亡一時金や寡婦年金は、年金の掛け捨てを防ぐ制度なので、障害基礎年金をもらっていたらもらえません💡

📌 2023年9月試験

自営業者(国民年金の第1号被保険者)の公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 寡婦年金を受給している者が婚姻した場合、当該寡婦年金の支給は停止されるが、婚姻後、65歳に達するまでの間に離婚した場合は、支給が再開される。

2) 寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間および保険料免除期間を基に計算した老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、夫に第2号被保険者としての被保険者期間があっても、その期間は年金額に反映されない。

3) 死亡一時金は、死亡日の前日において、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数および保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数が36月以上ある者が死亡した場合に支給される。

4) 死亡一時金の支給を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者である。

1)誤り:寡婦年金の受給資格者の再婚

寡婦年金も遺族基礎年金と同じく、「再婚」した時点で、配偶者としての権利は失われます。その後に「離婚」しても、一度消滅した受給権が復活する制度はない!

2)正しい:第1号期間と第2号期間がある夫が死亡ー寡婦年金の額は『1号期間のみ!』

寡婦年金の支給額は、夫の第1号被保険者期間のみで計算した老齢基礎年金の額の4分の3相当額となります。

寡婦年金は主として第1号被保険者の国民年金の保険料の掛け捨てを防ぐための制度です。そのため、第2号被保険者として厚生年金保険料を納めていた期間は、寡婦年金の額に反映されません。

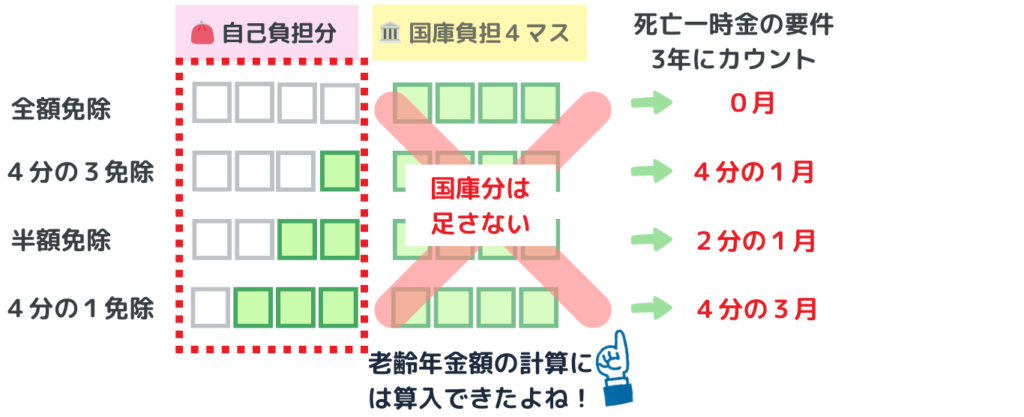

3)誤り:年金保険料免除期間がある場合の死亡一時金の要件

死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納付した期間が3年(36月)以上ある場合に支給される!

ただし、保険料免除期間があった場合、その分は“支払った割合に応じて”カウントされる。老齢基礎年金額の計算のときは、免除期間に国庫負担分をいれて計算していたよね!混同しないように注意⚠️

4)誤り:年金保険料免除期間がある場合の死亡一時金の要件

死亡一時金の支給を受けることができる遺族の範囲には、生計を同じくしていた兄弟姉妹も含みます。

おすすめのFP1級試験対策教材

私が学習に活用している教材を紹介します!

📖FPキャンプ式 FP1級 TEPPEN 学科試験一問一答(基礎編 & 応用編)

特徴: 厳選された計算問題を重点的に学べる!試験対策に最適。

🎥 ほんださん / 東大式FPチャンネル

特徴: 分かりやすい解説動画で、特に苦手分野の復習に役立つ。

さいごに

いかがでしたか?

今回は「遺族基礎年金」と、それがもらえない場合の「寡婦年金」「死亡一時金」についてまとめました!

それぞれの制度の目的や背景を理解することで、暗記せずに自然と覚えられるようになりますよ♪

他にも「遺族厚生年金」や「中高齢寡婦加算」などもあるので、次回はそちらを解説していきますね!