こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです😊

今回は、前回に引き続き『遺族年金』の勉強をしていきましょう!遺族厚生年金の問題を中心に遺族基礎年金の内容も一緒におさらいしながら、重要なポイントを、過去問を使ってしっかり復習していきますよ!

試験対策にはアウトプットが重要!過去問を通して、実際に使える知識を身につけましょう✍️

それでは、さっそく始めていきましょう!

本日の学習分野

分野: ライフプランニング・資産形成 ー遺族年金ー

FP1級問題を解いて理解を深めよう!

FP1級試験では、詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう!

設問 :2022.5

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。

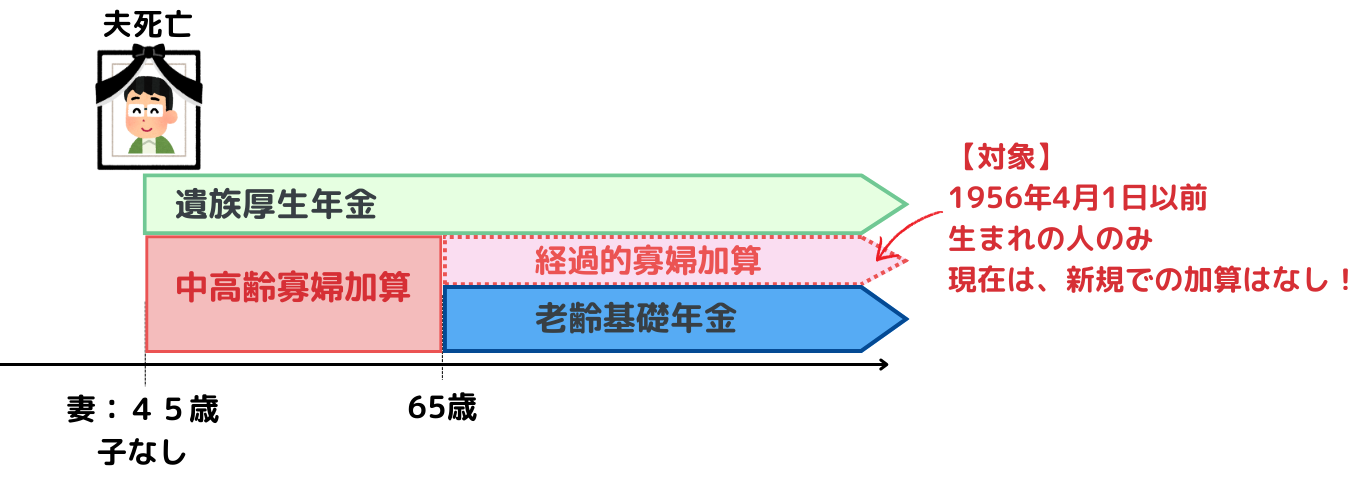

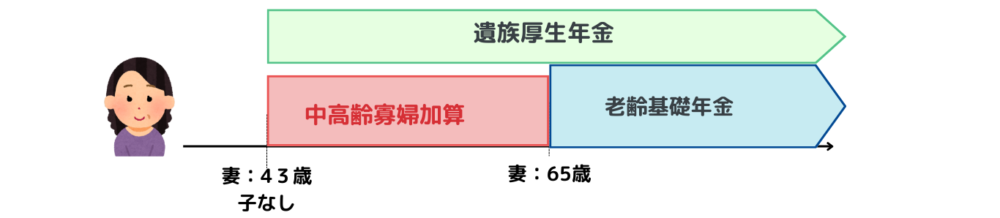

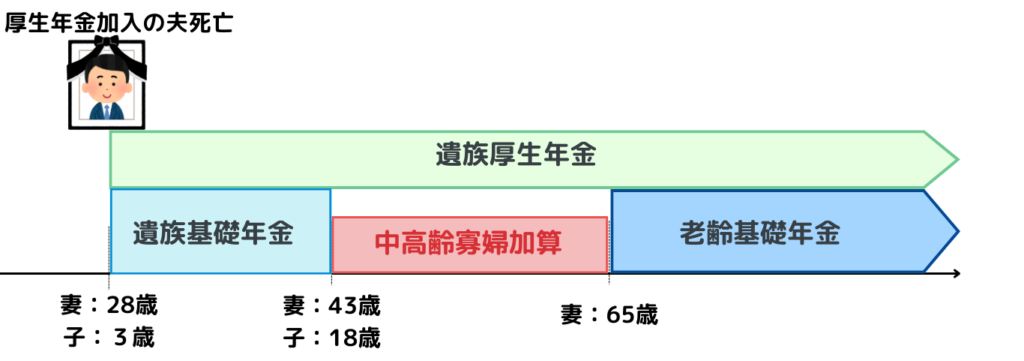

2) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が26年6カ月である夫(47歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(45歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には、妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算額が加算され、65歳以後は経過的寡婦加算額が加算される。

3) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年以上ある夫(62歳)が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫との婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻(58歳)は、夫が死亡した日の属する月の翌月から5年間、寡婦年金を受給することができる。

4) 国民年金の第1号被保険者として8年間保険料を納付してきた子(28歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、生計を同じくしていた母親(55歳)は、死亡一時金を受給することができる。

1)誤り:遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件は?

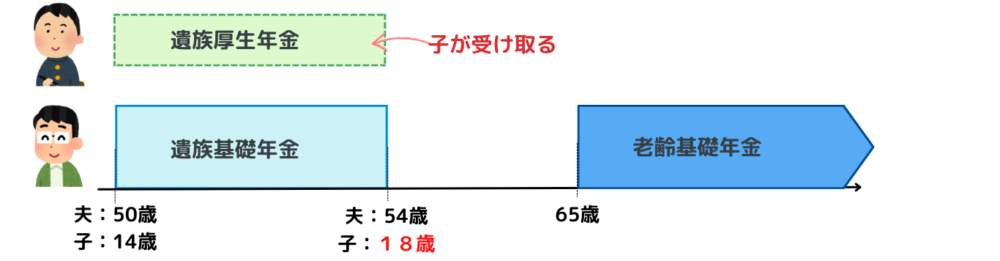

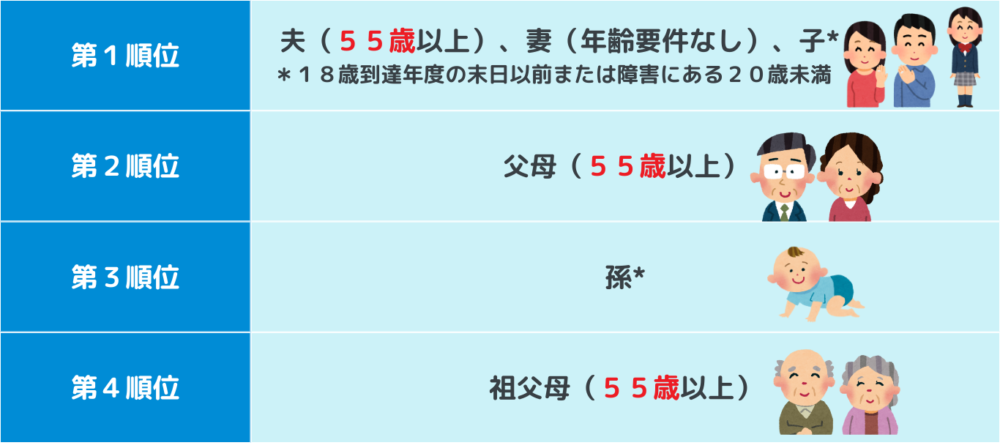

妻は厚生年金の加入期間中に死亡。夫は子のある配偶者にあたるので遺族基礎年金は夫が受給します。しかし、遺族厚生年金は、夫は55歳以上しか受給権がないため、子が18歳到達年度末まで受給することになります。

2)誤り:経過的寡婦加算の対象者は?

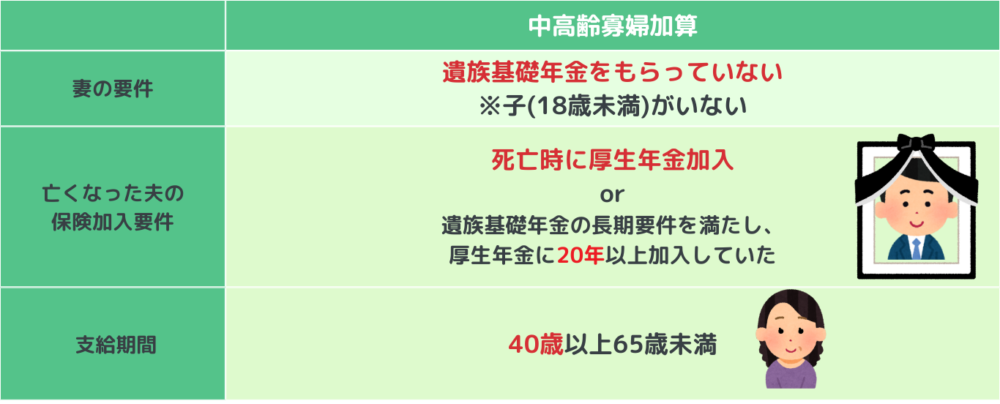

夫が亡くなったときに 40歳以上65歳未満 の妻で、子どもがいない か、子どもが加算対象外 のときは遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。

📌 ただし!経過的寡婦加算をもらえるのは、1956年4月1日以前生まれの人(令和7年度で68歳)の人までです。そのため、『新たに経過的寡婦加の対象となる人は現在はいません。』

3)誤り:寡婦年金の受給要件と受給期間

今回のケースでは、寡婦年金の受給資格はあります。受給期間は妻が60歳以上65歳未満であることに注意が必要ですね。

✅また、寡婦年金や死亡一時金は年金の掛け捨てになることを防ぐ意味合いがあるので、死亡以前に老齢基礎年金や障基礎害年金を受給していた場合には資格はなくなる点はしっかり覚えておきましょう💪

※2021年4月の制度改正により、夫が老齢基礎年金の受給資格を得ていても、繰下げ期間など実際に受給していなければ寡婦年金の対象となります 。

4)正しい:死亡一時金の要件

死亡一時金は、国民年金の「第1号被保険者」として保険料を納めた期間が3年以上あるものが亡くなった場合で、遺族基礎年金を受け取れる人がいない場合に生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。年齢制限はないよ💡

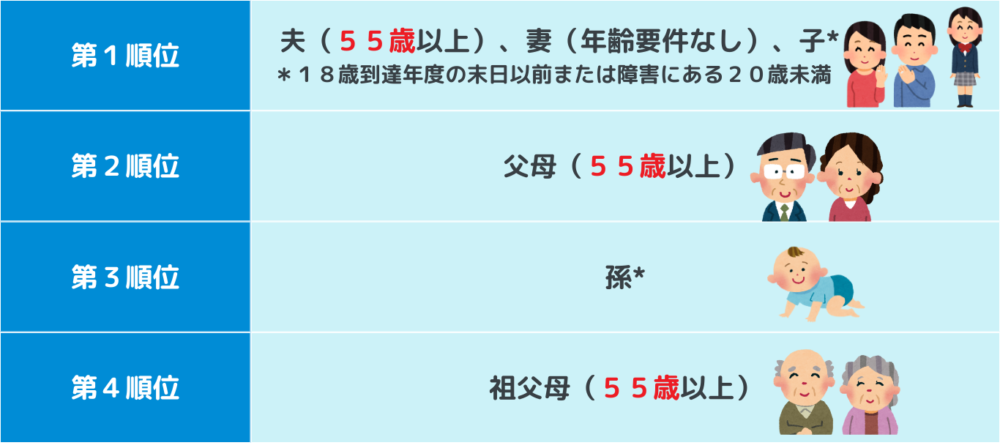

✅遺族厚生年金の受給対象者も一緒に確認しておこう!

設問 :2021.9

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が19年6カ月である夫(43歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(43歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

2) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が24年6カ月の夫(55歳)が死亡した場合、夫との婚姻期間が19年6カ月あり、生計を維持されていた妻(61歳)は、寡婦年金を受給することができる。

3) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が30年6カ月である妻(52歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(52歳)と子(16歳)の2人である場合、遺族基礎年金は夫に支給され、遺族厚生年金は子に支給される。

4) 障害基礎年金を受給している妻(67歳)が、夫(68歳)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。

1)正しい:中高齢寡婦加算の支給要件は?

中高齢寡婦加算は下の表でしっかり覚えよう!

今回の場合は下のようになるよ。

2)正しい:寡婦年金の受給要件

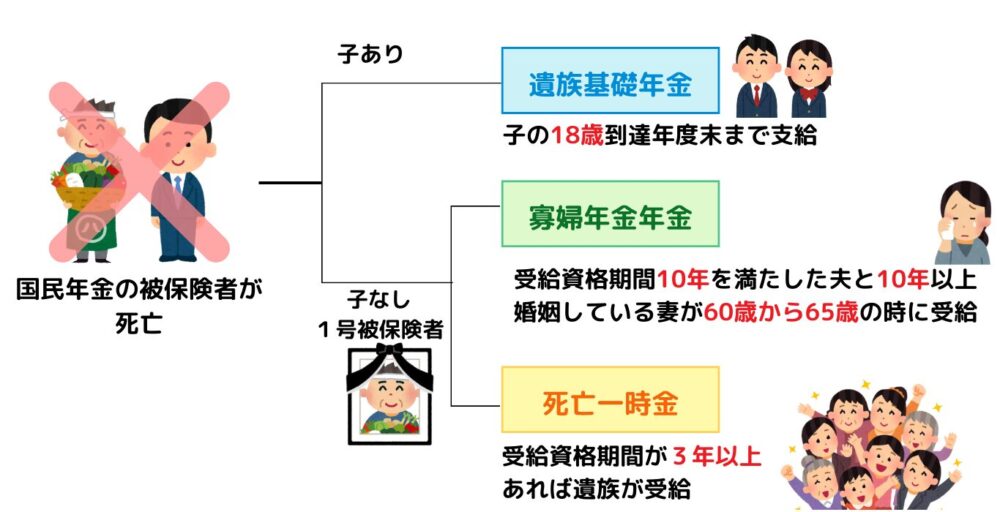

寡婦年金は、年金受給資格期間10年を満たした夫と10年以上の婚姻期間がある子のない妻が60歳以上65歳未満の期間に支給される。

✅『25年以上の受給資格期間』は遺族基礎年金や遺族厚生年金の長期要件に出てくる年数だったね💡

3)正しい:遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給対象は?

妻は厚生年金の加入期間中に死亡。夫は子のある配偶者にあたるので遺族基礎年金は夫が受給します。しかし、遺族厚生年金は、55歳以上の夫しか受給権がないため、子が18歳到達年度末以前であれば、子が受給することになります。

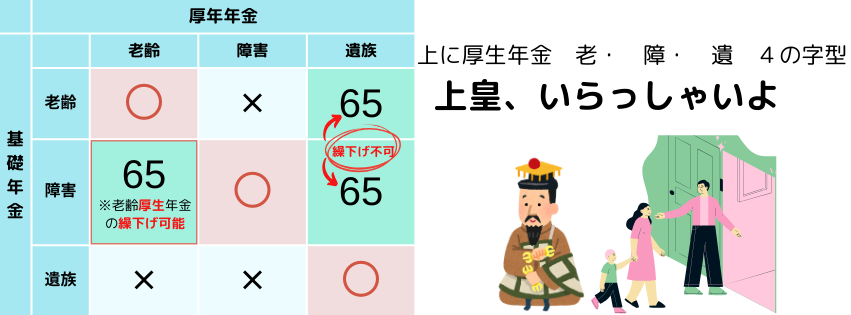

4)誤り:65歳以上の障害基礎年金と遺族厚生年金の併給はできる?

✅障害基礎年金と遺族厚生年金は、65歳未満のあいだはどちらか一方しか受け取れません。

しかし❕65歳になると両方同時に受け取れるようになります!

設問 :2021.1

公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 10年前から国民年金の第3号被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(40歳)と子(10歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族基礎年金が支給される。

2) 10年前から厚生年金保険の被保険者であった妻が死亡し、妻と生計を同じくしていた夫(50歳)と子(22歳)がいる場合に、夫の前年の収入が年額850万円未満であるときは、夫に遺族厚生年金が支給される。

3) 20年前から国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡し、夫と生計を同じくしていた妻(40歳)と子(10歳)がいる場合に、妻の前年の収入が年額850万円未満であるときは、妻に遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。

4) 国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が20年で、老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給していた夫が死亡し、夫と生計を同じくしていた妻(60歳)がいる場合に、妻の前年の収入が年額850万円未満であるときは、妻に遺族厚生年金が支給される。

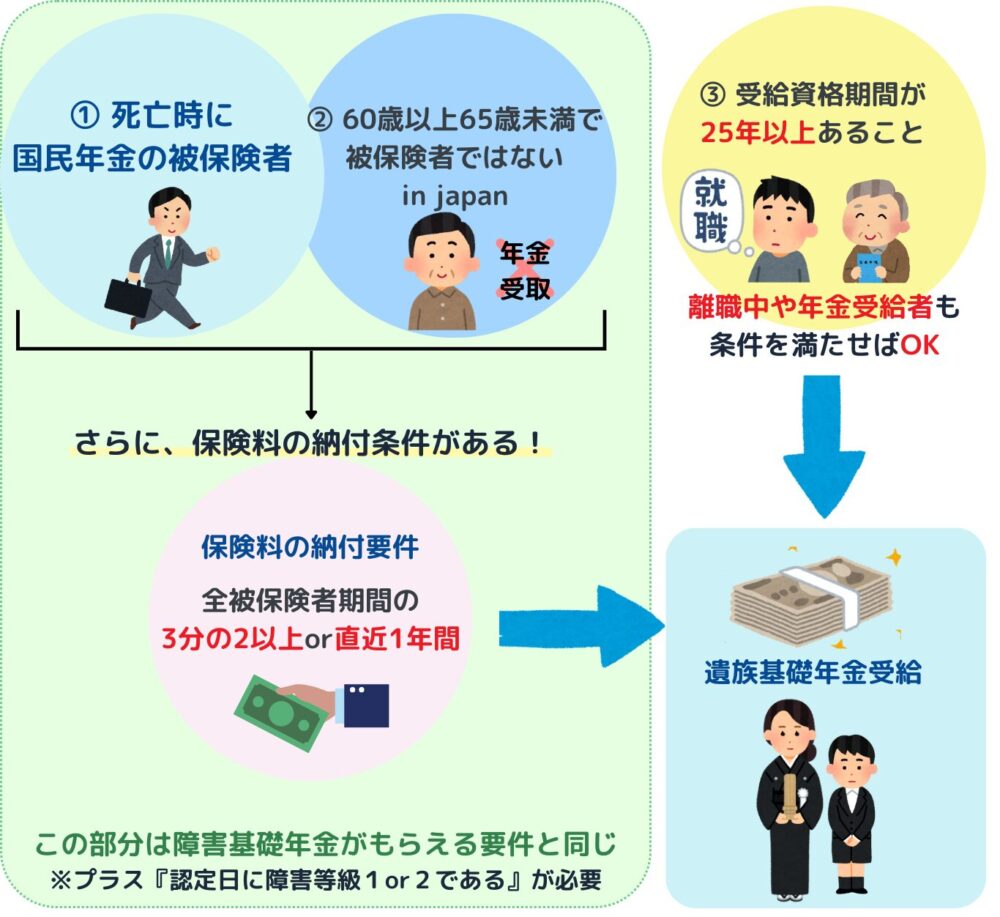

1)正しい:第3号被保険者が亡くなったら、遺族基礎年金はもらえる?

遺族基礎年金の受給要件を図で復習しましょう💪

上の図のように、第3号被保険者であっても国民年金に加入しており、全被保険者期間の3分の2以上または、直近1年以上保険料を納付していたものがなくなった場合には、子がある配偶者は遺族年金を受け取れます。

ただし、遺族基礎年金には年収の要件があります❕

遺族基礎年金受給者の年収要件

遺族基礎年金は「子どもを養育するための支援」の性格が強いため、配偶者に十分な所得があれば、支給の必要がないとされています。なお、子が受給する場合には、年収の要件はありません。

| 受給者 | 年収要件 |

|---|

| 子のある配偶者 | 年収850万円未満(所得655.5万円未満) |

| 子ども本人 | 要件なし |

2)誤り:遺族厚生年金の受給には年収要件がある?

まず、厚生年金の受給資格者は夫は55歳以上、子は18歳到達年度末までです。そのため、本問の場合は他に生計を維持されていた遺族がいなければ、遺族厚生年金の受給対象者はいません。

✅なお、生計維持関係は死亡した被保険者の遺族の年収が850万円以下であることが要件です💡

3)誤り:遺族基礎年金と死亡一時金の関係

死亡一時金や寡婦年金は、遺族基礎年金を受け取るものがいなかった場合に、第1号被保険者の遺族が年金保険料の掛け捨てを防止する目的で受け取れるものです。

【死亡一時金の復習】

✅ 死亡一時金が支給される条件

- 亡くなった人が国民年金の第1号被保険者だったこと

- 保険料納付済期間などが36月(3年)以上あること

- 老齢基礎年金や障害基礎年金をもらっていないこと

- 遺族基礎年金を受け取れる人がいないこと(=18歳未満の子どもがいない)

●遺族は「生計を同じくしていた」=生計維持関係にあることが必要!

✅ 対象となる遺族の順位(上から順に)

- 配偶者

- 子

- 父母

- 孫

- 祖父母

- 兄弟姉妹

●遺族厚生年金のような年齢要件はないよ

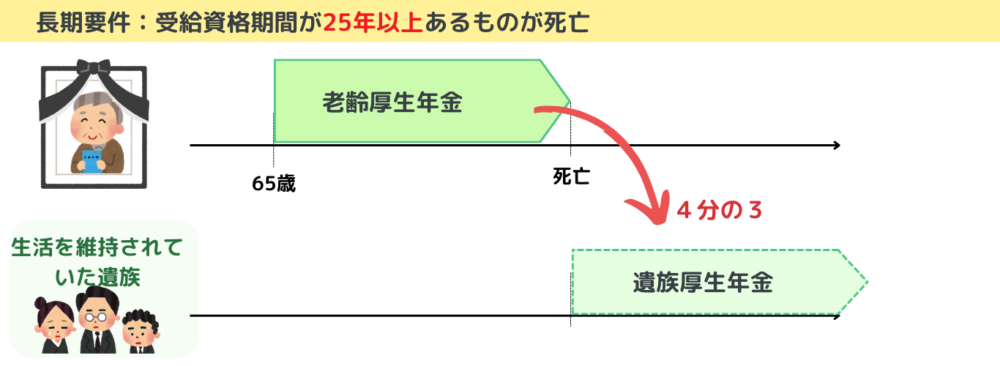

4)誤り:遺族厚生年金の長期要件

老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給していた夫が死亡した場合に遺族厚生年金を受け取れるのは、国民年金の保険料納付済期間や免除期間等の合計が25年以上ある場合に限る。

設問 :2022.1

厚生年金保険の被保険者が死亡した場合の遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各被保険者は遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 被保険者であるAさん(35歳)と同居して生計維持関係にあった者が妹(30歳)のみである場合、妹は遺族厚生年金の受給権を取得することはできない。

2) 被保険者であるBさん(40歳)と同居して生計維持関係にあった者が妻(28歳)と長女(3歳)である場合、妻が取得する遺族厚生年金の受給権は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに消滅する。

3) 被保険者であるCさん(45歳)と同居して生計維持関係にあった者が夫(50歳)と長女(21歳)である場合、夫および長女は遺族厚生年金の受給権を取得することはできない。

4) 被保険者であるDさん(50歳)と同居して生計維持関係にあった者が父(75歳)と母(75歳)である場合、双方が遺族厚生年金の受給権を取得し、それぞれに支給される遺族厚生年金の額は、受給権者が1人である場合に算定される額を2で除して得た額となる。

1)正しい:遺族厚生年金の受給資格者は?

遺族厚生年金の受給資格者に兄弟姉妹はない。

2)誤り:30歳未満の妻は遺族厚生年金5年まで?

30歳未満の子のない妻が遺族厚生年金を受け取る場合は5年で支給がおわる。ただし、30歳未満でも遺族基礎年金の受給対象となる子どもがいる場合や妊娠中であれば、遺族厚生年金は再婚するまでは生涯支給されます。

3)正しい:遺族厚生年金の受給資格者は?

遺族厚生年金の受給資格者は、生計を同一にしている、夫は55歳以上、子は18歳到達年度末未満の条件がある。年齢の条件がないのは、妻だけ💡

4)正しい:遺族厚生年金の同順位の遺族が複数いる場合は?

遺族厚生年金の同順位の遺族が複数いる場合は…

✅それぞれに受給権が認められる

✅年金の金額は均等に分けて支給

おすすめのFP1級試験対策教材

私が学習に活用している教材を紹介します!

📖FPキャンプ式 FP1級 TEPPEN 学科試験一問一答(基礎編 & 応用編)

👉厳選された計算問題を重点的に学べる!試験対策に最適。

🎥 ほんださん / 東大式FPチャンネル

👉分かりやすい解説動画で、特に苦手分野の復習に役立つ。

さいごに

遺族年金の分野は、似たようなケースでも支給される年金の種類や加算内容が異なるので、しっかり整理して覚えることが大切ですね😊

引き続き、過去問を通じて理解を深めていきましょう!

次回も一緒にがんばりましょうね💪