こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!

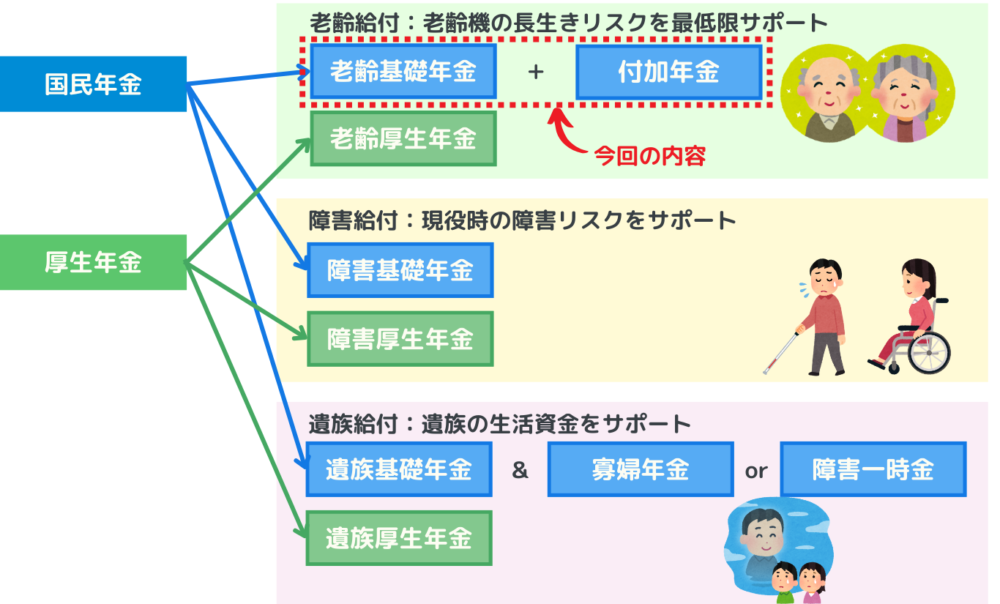

年金の分野は、似たような用語が多くて難しく感じる方も多いのではないでしょうか?今回は、その中でも「老齢基礎年金」と「付加年金」について、わかりやすく解説していきます!

この記事でわかること📝

✅老齢基礎年金の受給資格と年金額の考え方

✅付加年金の仕組みと加入条件

✅免除期間や未納期間が年金額に与える影響

では、さっそく勉強していきましょう💪

本日の学習分野

- 分野: 公的年金-老齢基礎年金ー

公的年金の全体図から見る!老齢基礎年金

まずは、老齢基礎年金の受給資格から確認していきましょう!

老齢基礎年金の受給

10年の受給資格期間とは?

『年金は65歳からもらえる』のは知っていても、加入期間(年金を納めていた期間)が原則10年以上ないと全くもらえないのは知っていますか?

この10年に含めていい期間は以下の3つの期間です!一つずつ確認していきましょう。

〇受給資格期間

保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間 ≧10年

保険料納付済期間

これは一番簡単ですね🌟保険料を納めていた期間のことです!

- 第1号被保険者で保険料を全額納付した期間

- 第2号被保険者だった期間(20歳以上60歳未満のみ)

- 第3号被保険者だった期間

※未加入期間や未納期間は納付済月数には含まない

保険料免除期間

法定免除や申告免除により保険料の免除を受けていた期間も、受給資格期間に含めてOK!

※免除された保険料を追納した期間は保険料納付済期間扱いになることに注意🌟

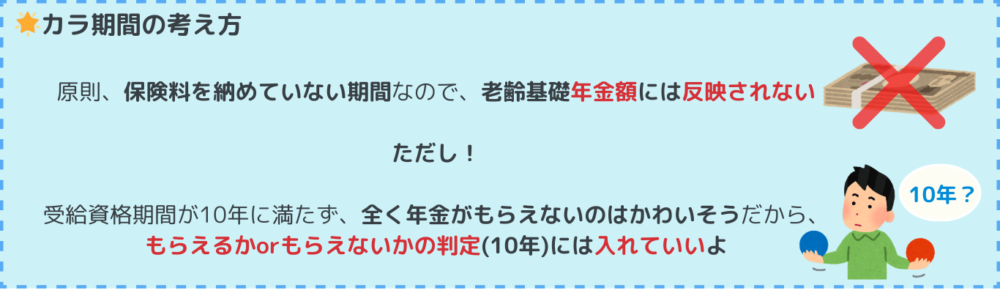

合算対象期間(カラ期間)

これが一番ややこしいですよね・・

老齢基礎年金の受給資格には原則として10年の受給資格期間が必要ですが、法整備以前の任意加入時代に未加入だった期間や国民年金の被保険者の対象外だった期間などがあり、10年の要件を満たせない方のための救済措置としてここれらの期間を受給資格を受けるための期間に含めて良いことになっています。

合算対象期間(カラ期間)については、以下の記事で詳しく解説しています☺

老齢基礎年金の受給要件と年金額

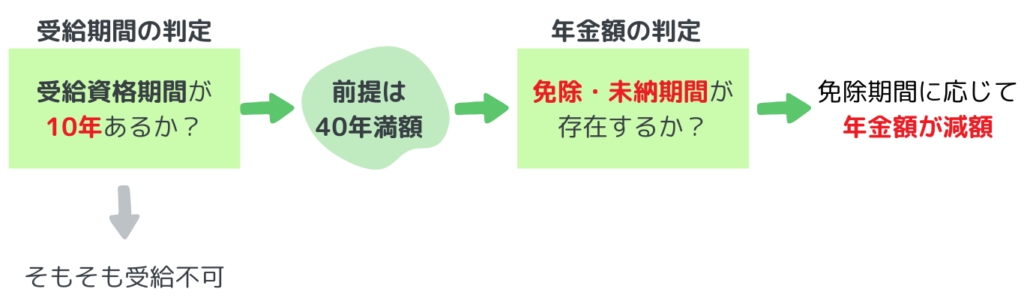

年金について学んでいると、受給資格の判定期間と年金額の計算で使う期間がごちゃごちゃになっていざ問題を解こうとしたときに、なにからしたらいいかわからなくなります!

ここでしっかり理解しておきましょう💪

〇 受給資格期間の判定:そもそも年金を受給できるかを決める

〇 年金額の判定:年金にどのくらい反映されるかを定める

以下のチャートに従って考えるとわかりやすいですよ🌟

年金額の計算-基本の考え方-

受給資格期間10年を満たしていたら、次は年金額の計算です💡

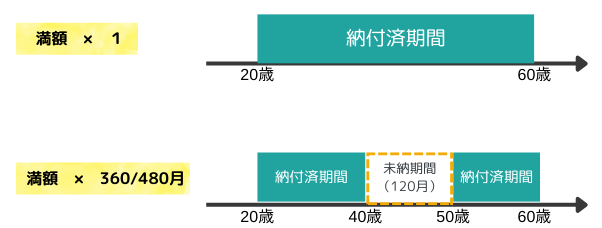

年金額の計算は、基準の満額から未納期間や免除期間がある場合にそれらの期間分を減らすことで求めることができます。20歳から60歳までの40年間すべてで保険料を納めると満額受給。またこの満額の額は、毎年4月に改訂・発表されます。

●令和6年度の満額は年額81万6000円

年金額の計算-免除期間の考え方-

免除期間がある場合には、以下の考え方を知っていいないと問題が解けません!

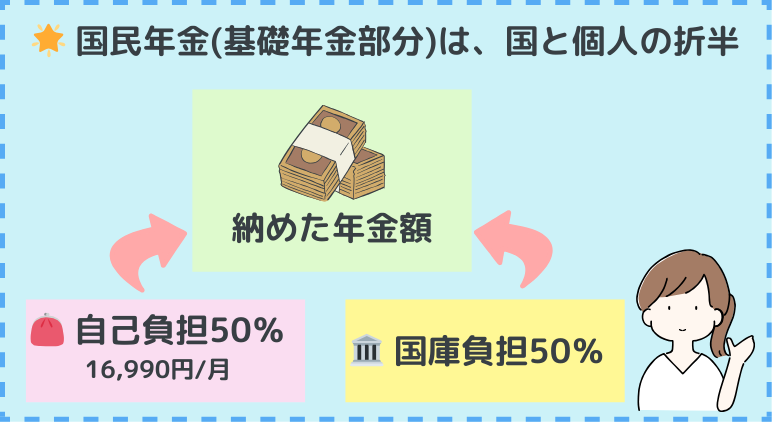

それは、国民年金(基礎年金部分)の保険料は、国と個人が半分ずつ負担しているということです!たとえば、現在の保険料が月額16,990円だとすると、同じ額を国も負担しているので、実際には「16,990円 × 2 = 33,980円」が納付されている計算になります🌟

つまり、全額免除期間があったとしても、実際は国の負担分(50%)は支払われているので、この分は年金額に反映しないといけません!

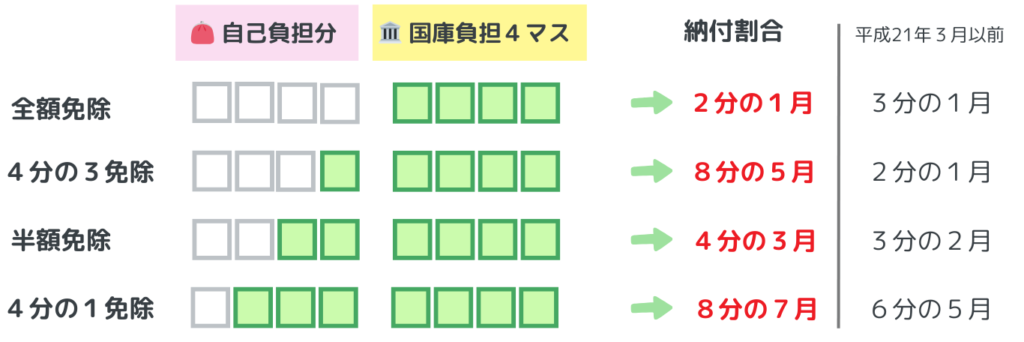

免除割合は、全額・4分の3・半額・4分の1と状況によって4種類あります。そこで、免除期間を8マスで考えるとわかりやすいです。8マスのうち前半4マスが個人負担、後半4マスが国負担と考えて、支払われている分が何マスあるか考えましょう。

たとえば、4分の1免除の場合、個人が負担するのは3マス分で、残りの1マス分は免除されます。国は通常通り4マス分を負担するため、合計で7マス分が納付されていることになり、その期間は『8分の7』月分支払っていることになります!

付加年金

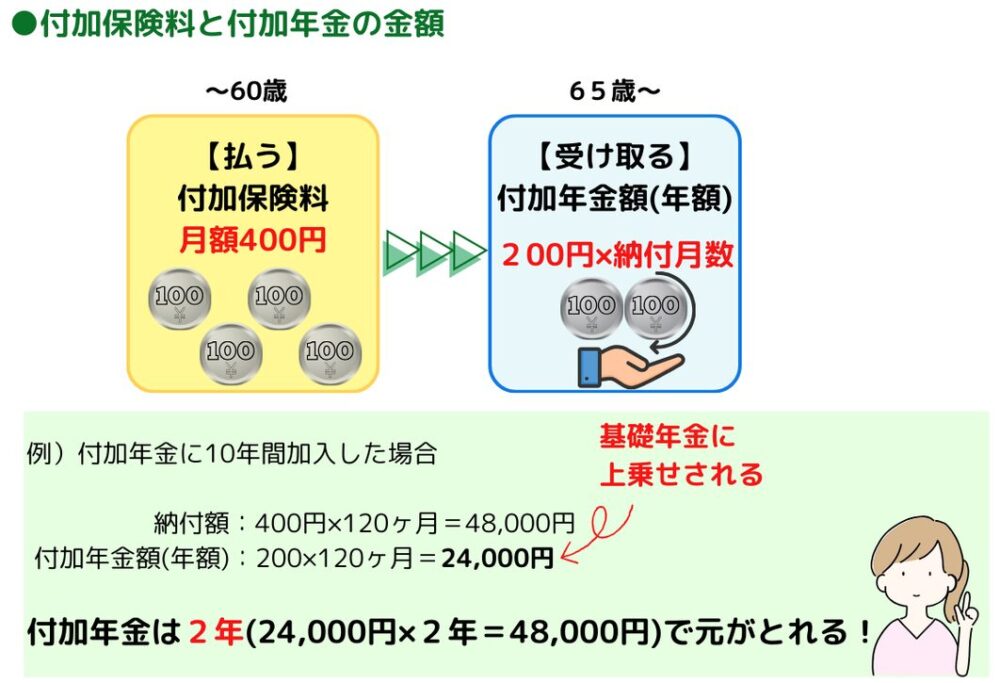

付加年金とは、第1号被保険者や任意加入被保険者(65歳未満に限る)が、国民年金の保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受け取れる年金額を増やすことができる制度です❕

●加入できないひと

✅国民年金の保険料の免除を受けている人

✅国民年金基金の加入者

💡iDeCo(個人型確定拠出年金)とは併用できる。

保険料の月額:400円

付加年金額:200円 × 付加年金を納付した月数

老齢基礎年金の計算問題を解いてみよう!

学んだ内容を定着させるために、簡単な計算問題を解いてみましょう!

免除の計算

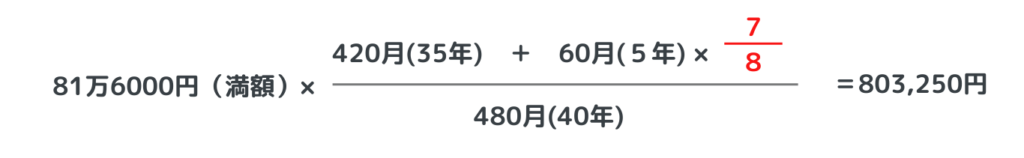

問題:Aさんは、20歳から60歳までの40年間のうち、次の期間がありました。

- 保険料納付済期間:35年

- 保険料4分の1免除期間:5年

〇令和6年度の老齢基礎年金の満額は81万6,000円。

Aさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年額はいくらになるでしょうか?

答え:803,250円

付加年金の計算

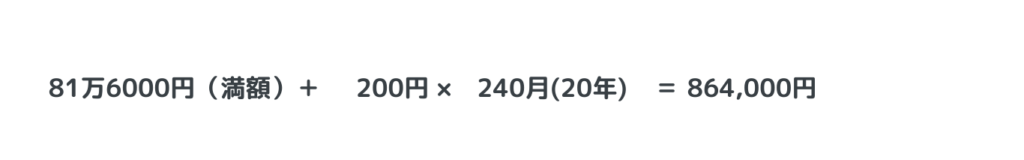

Bさんは、20歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であり、40歳から60歳までの20年間、毎月の保険料に加えて、付加年金の保険料も支払っていました。

〇令和6年度の老齢基礎年金の満額は81万6,000円。

- Bさんが65歳から受け取ることができる年金の年額は、いくらでしょうか?

答え:864,000円

おすすめのFP1級試験対策教材

私が学習に活用している教材を紹介します!

📖FPキャンプ式 FP1級 TEPPEN 学科試験一問一答(基礎編 & 応用編)

特徴: 厳選された計算問題を重点的に学べる!試験対策に最適。

🎥 ほんださん / 東大式FPチャンネル

特徴: 分かりやすい解説動画で、特に苦手分野の復習に役立つ。

さいごに

さいごに 老齢基礎年金や付加年金の仕組みを理解すると、自分がどれだけ年金を受け取れるかがわかりやすくなりますね。少しでもお役に立てれば嬉しいです!

次回は、老齢年金の「繰上げ受給・繰下げ受給」について解説します。お楽しみに!

最後まで読んでいただきありがとうございました!