こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです!今回のテーマは『雇用保険の基本手当』について解説します。

雇用保険といえば「基本手当(いわゆる失業手当)」が代表的ですよね🌟でも、「いつからもらえるの?」「どれくらいの金額?」「自己都合だと少なくなるの?」など、疑問も多いはず💭

この記事でわかること📌

✅ 基本手当がもらえる条件

✅ 給付日数と支給額がわかる

✅ 基本手当(失業手当)は非課税?

FP1級でもよく問われる 基本手当の仕組み を中心に、社会人なら知っておきたい知識をまとめています!読み終わったら、みんなに教えたくなるかも!?

それでは、詳しく見ていきましょう💪

本日の学習分野

- 分野: ライフプランニング・資産形成 ー雇用保険の基本手当(失業手当)について-

基本手当とは?

基本手当は、失業した人が次の仕事を探す間の生活を支えるための給付金 です💰

ただし、「働く意思と能力があるのに職を失った人」 が対象です!

ステップ1. 基本手当をもらえる?もらえない?

次の すべての条件を満たす人 が基本手当を受け取る権利があります💡

ただし!基本手当の受給期間(原則1年間)を過ぎると、未支給分があっても受け取れなくなるので、早めに動きましょう。

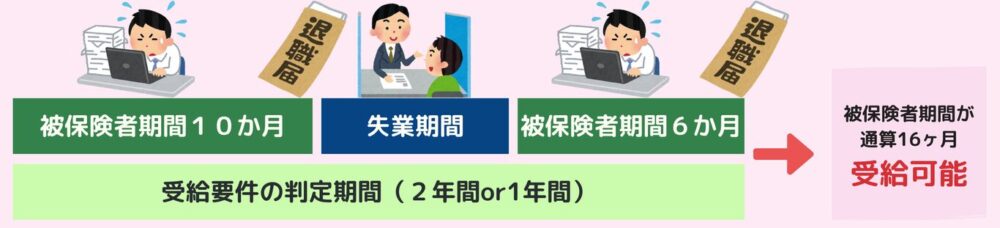

1️⃣ 雇用保険の被保険者期間(サラリーマン期間)が一定以上あること

- 自己都合退職 → 離職日以前2年間に、通算して12ヶ月以上

- 会社都合退職 → 離職日以前1年間に、通算して6カ月以上

2️⃣ 積極的に求職活動をする意志がある

- 住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)から失業”認定”を受ける

- 週20時間以上の労働の意志がある

- 求職活動をしている

3️⃣ すぐに働ける状態であること

※病気やケガ、妊娠・出産・育児などで働けない場合は受給資格なし(延長手続きは可能)

ステップ2. どれくらいの金額もらえる?

1日あたりの支給額(基本手当日額)は、離職時の年齢と離職前6カ月の給与により決まり、所定給付日数まで受け取ることができます💡要するに、『どれくらい仕事を頑張って稼いでいたか?』『再就職に時間がかかる年齢か?』で決まります!

【計算式】

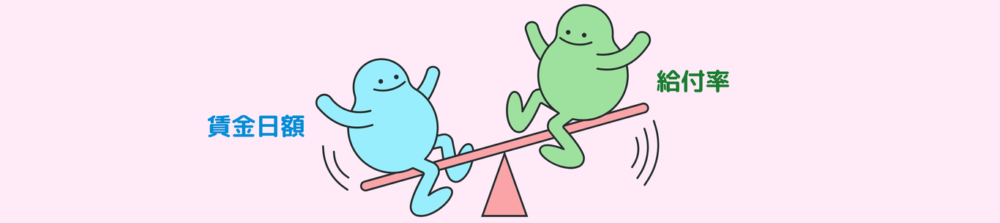

● 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) 📌60~64歳は45~80%

●賃金日額=離職直前の6カ月の賃金の合計額÷180

🔹賃金日額は、上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額は変更します。詳細は厚生労働省公式HP:都道府県労働局・ハローワークにてご確認ください。もらえる額が確認できますよ💰

💡 ポイント

- 低所得者ほど高い給付率(最大80%)

- 高所得者ほど給付率が下がる(最低50%)

📌基本手当日額の差を給付率によって均等になるように調節している

ステップ3. 所定給付日数(もらえる期間)は?

基本手当がもらえる期間は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間 によって異なります。90日を基準にして、年齢や加入歴により30日ずつ増えますが、20年以上サラリーマンをやっている45~60歳(特にお金が必要と思われる年齢層)ではプラス60日になっている点に注意が必要です!

🔹 自己都合・定年退職の場合:一般受給資格者

| 加入期間 | 給付日数 ※年齢は関係ない |

|---|---|

| 1年未満 | ×(対象外) |

| 1~10年 | 90日(3カ月分) |

| 10~20年 | 120日 |

| 20年以上 | 💡150日(5カ月分) |

🔹 会社都合退職(倒産・解雇など):特定受給資格者

| 加入期間 | 30歳未満 | 30~35歳 | 35~45歳 | 45~60歳 | 60~65歳 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |

| 1~5年 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |

| 5~10年 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | 180日 |

| 10~20年 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |

| 20年以上 | ー | 240日 | 270日 | 💡330日 (11ヶ月) | 240日 |

💡 ポイント!

- サラリーマンは20年以上やっていると45歳からがお得!

- 自己都合・定年退職の場合は、給付日数に年齢は関係ない

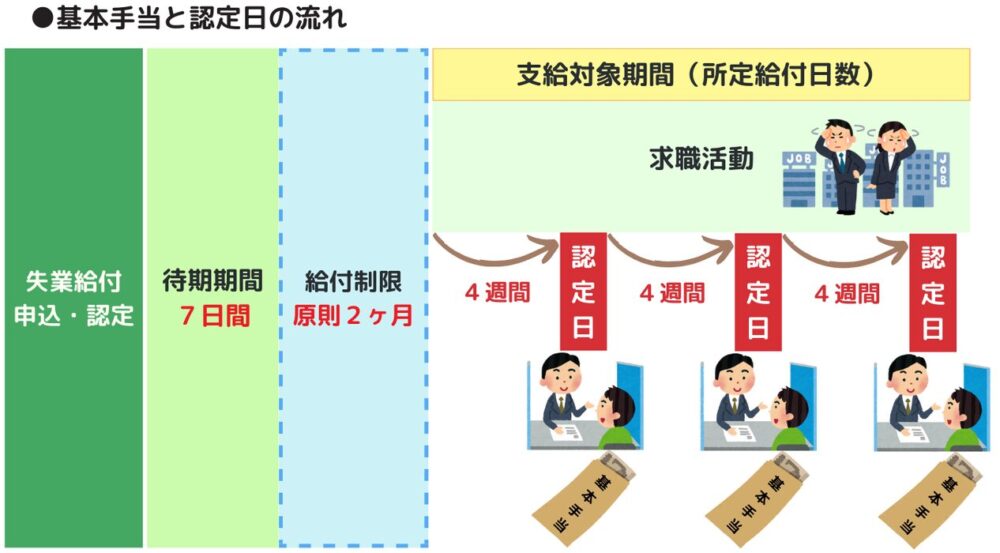

ステップ4. いつからもらえる?

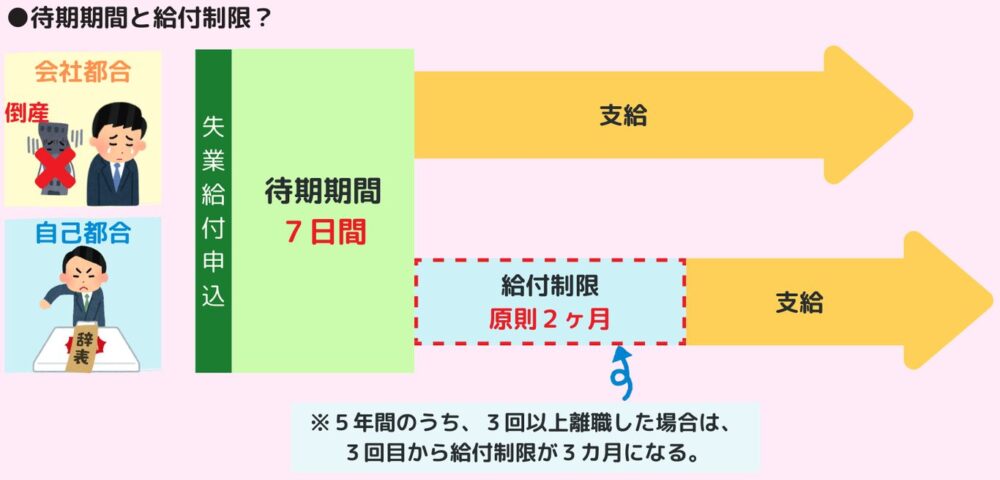

自己都合の場合と会社都合の場合では、基本手当の支給までにかかる期間が違う点は要注意です💡

🔹 会社都合退職(倒産・解雇など)→ 待機期間7日後すぐに支給開始!

🔹 自己都合退職→ 7日+原則2カ月の給付制限あり!

ステップ5. 基本手当の支給タイミングと「認定日」の重要性

基本手当を受け取るには、待期期間と給付制限が終わった後、4週間に1回の「認定日」にハローワークで失業認定を受ける必要があります。認定日は、求職活動の実績(応募、職業相談、セミナー参加など)を確認し、支給額が確定する非常に重要な日です。

📌認定日で確認した実績を基に支給額が決まり、数日後に基本手当が振り込まれます。つまり支給対象になっても、すぐに手元に手当が届くわけではありません!

自己都合退職の場合、最低でも3カ月分の生活費を貯金しておく必要があります!

失業給付の税金は?確定申告は不要!でも注意点も・・・

失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取ると、「これって確定申告が必要?」と気になる方も多いですよね。わたしもFP1級では問われないかもしれませんが、気になったので調べてみました🌟

結論からいうと、失業給付は「非課税所得」なので確定申告は不要です!

ただし、以下の控除や保険には関係します!

✅ 配偶者控除・扶養控除(扶養に入れるかどうかの判断)

✅ 住民税の申告(自治体によっては申告が必要な場合あり)

✅ 健康保険料の計算(扶養の条件や国民健康保険料に影響)

👉 「税金はかからないけど、他の制度には関係することもあるよ!」

FP1級試験の過去問を解説!

FP1級試験では、詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう!

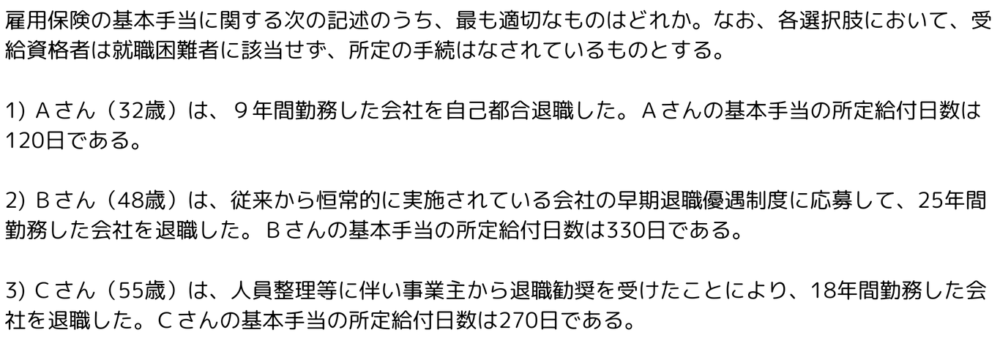

📌 2023年1月.3⃣ 改編あり

1)✖

算定基礎期間が10年未満の人が自己都合退職した場合の、基本手当の所定給付日数は90日です。

2)✖

恒常的な早期退職優遇制度は自己都合退職と同じく一般受給者に該当するので、基本手当の所定給付日数は150日です。→『恒常的なら急なことではない』『自分で決めて辞めてるから自己退職』という考え方!

一方で、事業主から退職するように奨励を受けたことによる早期退職は、特定受給資格者となり、330日となる。

3)〇

退職奨励により退職すた場合は、特定受給資格者となる。算定基礎期間が10~20年、45~60歳では、基本手当の所定給付日数は270日です。

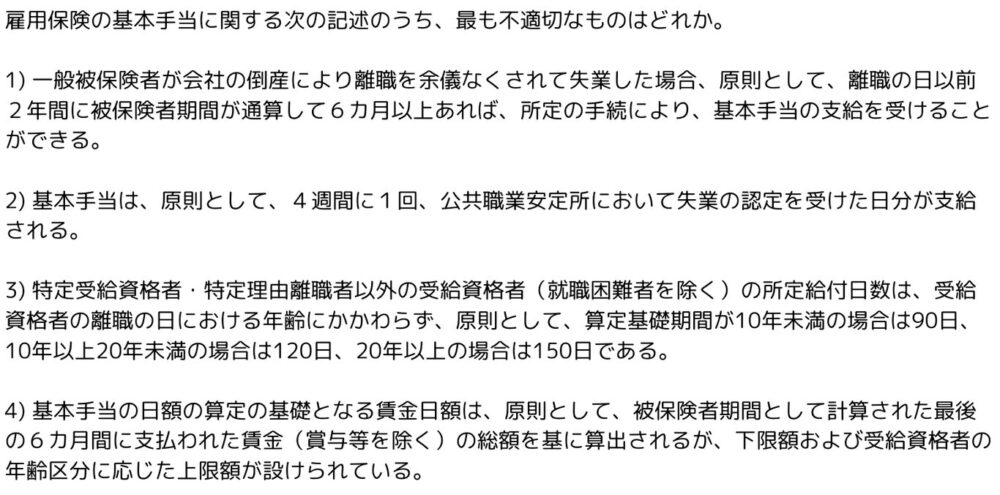

📌 2021年5月.3⃣

1)✖

倒産や解雇による離職の場合の基本手当の支給条件は、離職日以前1年間の被保険者期間が通算6カ月以上あること。

自己都合退職 → 離職日以前2年間に、通算して12ヶ月以上

🌟期間の『半分あればOK』と覚えよう!!

2)〇

アルバイトや日雇いなどで収入が一定以上ある日は、減額や停止されるよ。

3)〇

『一般受給者(自己都合・定年退職)の所定給付日数には年齢は関係ない!』はポイント!しっかり押さえよう!

4)〇

基本手当の算定に必要な賃金日額の算定では、離職前6カ月の賃金が基準になる!ここもポイント!

なお、賃金日額の上限や下限の改定は毎年8月1日に行われる。

2024年度

下限額(一律)2,376円

上限額 60~64歳 6,212円

45~59歳 7,505円

30~44歳 7,184円

29歳以下 6,537円

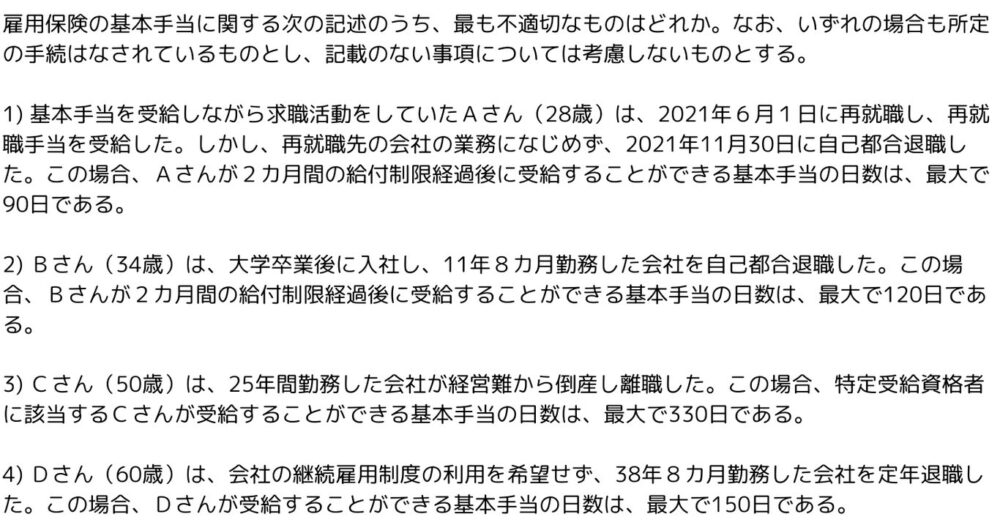

📌 2022年1月.4⃣ 改編あり

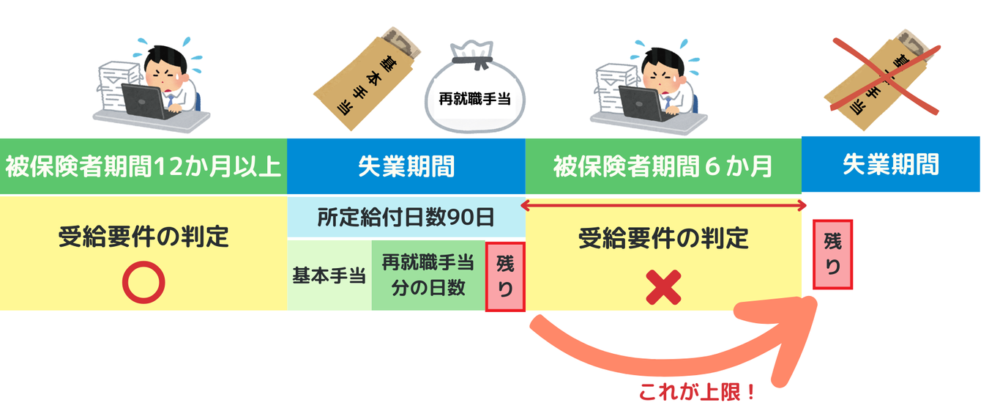

1)✖

再就職手当を受給した後に、短期間(1年未満)で離職した場合の基本手当のに日数は、すでに受け取った基本手当と再就職手当の日数を差し引いた日数が上限となる。

✅一度受給資格を得たら、受給要件の判定期間はリセットされる

→再び1年以上の被保険者期間がないと受給権がない

ただし!

✅以前に失業手当を受給していても、所定給付日数の算定における雇用保険の加入期間はリセットされない

つまり!

💡離職前に1年以上働いていれば、それ以前に失業手当をもらったことがあっても、給付日数には影響しない。

2)〇

自己都合退職の場合には、年齢に関係なく、加入期間で決まる。10年未満は90日、10以上20年未満は120日、20年以上は150日です。

3)〇

これは、所定給付日数が最大の330日になる場合ですね🌟条件は以下の3つ!しっかり覚えておきましょう💪

✅会社都合退職

✅20年以上の勤務

✅45~60歳

4)〇

定年退職の場合は20年以上勤務で150日でしたね!会社都合の時と対比して覚えておきましょう🌟

おすすめのFP1級試験対策教材

私が学習に活用している教材を紹介します!

📖FPキャンプ式 FP1級 TEPPEN 学科試験一問一答(基礎編 & 応用編)

👉 厳選された計算問題を重点的に学べる!試験対策に最適。

🎥 ほんださん / 東大式FPチャンネル

👉分かりやすい解説動画で、特に苦手分野の復習に役立つ。

まとめ

✅ 基本手当は「働く意思と能力があるのに職を失った人」が対象!

✅ 自己都合退職は「 離職日以前2年間」、会社都合は「 離職日以前1年間」のうち半分加入が必要!

✅ 支給額は離職前の給与の50~80%(60~64歳は45~80%)

✅ 給付日数は退職理由・年齢・加入期間によって異なる!

基本手当は、試験でも実務でも超重要な制度!「いつ、どのくらいもらえるのか?」を理解しておくと、FP1級試験でも得点につながりますよ💡

わかまるのFP1級挑戦ノートでは、今後も雇用保険をわかりやすく解説していきます✍️

次回もお楽しみに😊