こんにちは、『FP1級に挑戦する主婦』わかまるです😊

今回は、年金の「合意分割制度」と「3号分割制度」について解説していきます!

年金の勉強をしていると、「離婚すると年金ってどうなるの?」と考えますよね?

「相手の収入が多かったのに、年金が少ないなんて不公平…」

そんな悩みを軽くしてくれるのが、この制度たちなんです❕

合意分割制度や3号分割制度をうまく活用すれば、将来の年金をきちんと確保できます💪

しっかり確認していきましょう🌟

本日の学習分野-離婚時の年金分割ー

- 分野: 公的年金-離婚時の年金分割『合意分割制度と3号分割制度』ー

大前提を押さえよう!年金は「標準報酬」によって決まる!

まず大前提として、年金額はこれまでの『加入記録』=標準報酬(月額+賞与)をもとに決まります。

要するに…

- 働いていた期間が長い

- 給料(標準報酬)が多い

こんな人ほど、将来もらえる年金も多くなる仕組みです💡

離婚後の年金、どうなる?

離婚すると、婚姻期間中の年金記録(年金保険料の納付実績)を夫婦で分割することが出来ます。分割は基本的には、納付実績の多い(年収が高い)方から少ない方へ分割されます。

分け方には2種類あり、【合意分割制度】と【3号分割制度】のどりらかの方法で行われます。

重要ポイント

✅分割の対象となる年金は、厚生年金のみ!

✅分けるのは「年金の金額」ではなく「年金記録(標準報酬)」!

✅分割請求の期限は、離婚の翌日から2年以内(年金は、追納など2年以内の期限が多い)

💡離婚後に配偶者が死亡しても、自分の年金への影響はありません。

合意分割制度とは?

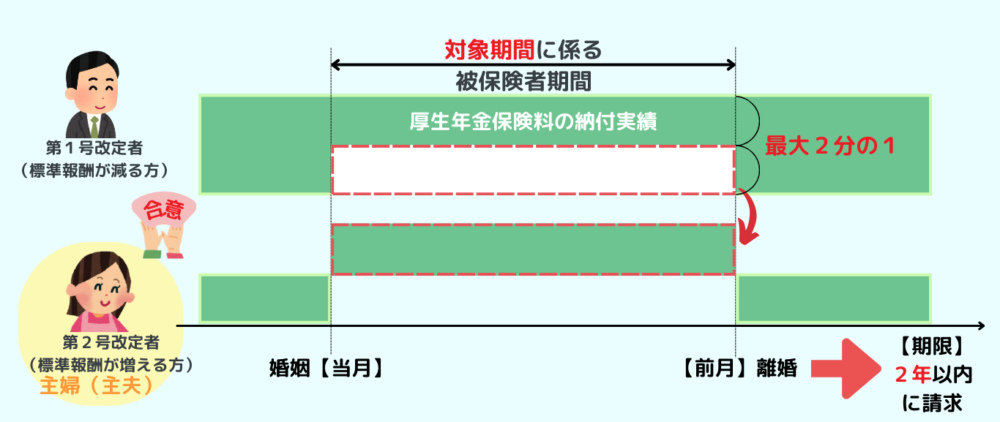

離婚した夫婦が合意したうえで、分割割合(最大2分の1まで)を決める方法。

ポイント💡

✅分割にはお互いの按分割合の合意が必要

✅分割を受ける側(第2号改定者)は、第3号被保険者(専業)主婦に限らない

✅按分割合(分割後の持ち分)の上限は2分の1!半分ずつで平等に!

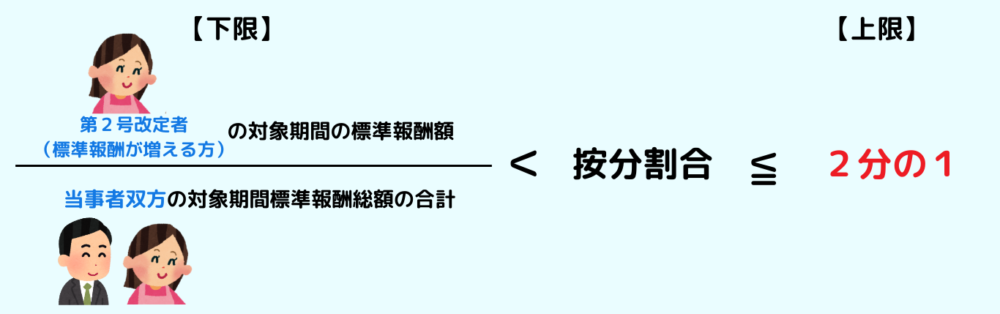

分割割合には上限と下限は?

按分割合は、お互いが分割した後の持ち分のこと❕上限は、分割後にお互いに同じ割合(2分の1)まで、下限は分割なしでもOKです。

例)受年金け取る側が専業主婦の場合

第2号改定者が専業主婦(第3号被保険者)で、厚生年金保険料の納付実績がない期間では、シンプルに夫(会社員)の納付実績の半分が按分割合の上限になるね。

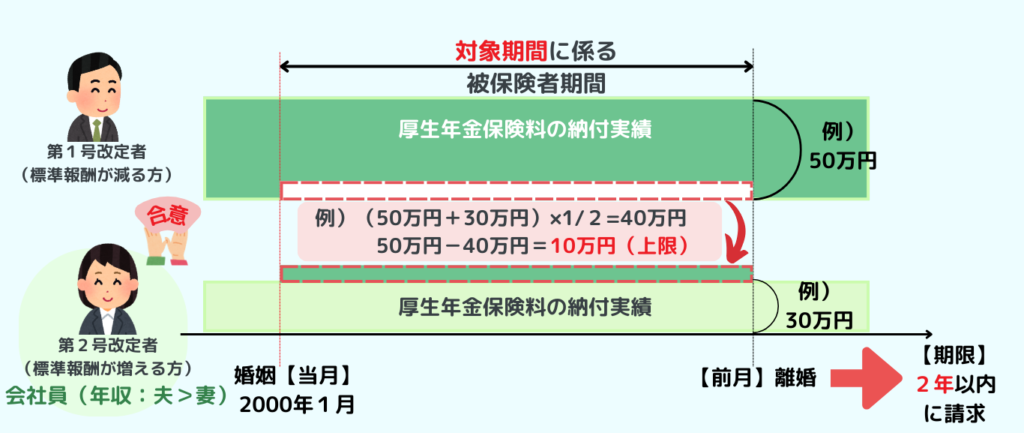

例)受年金け取る側が会社員の場合

夫も妻も厚生年金保険料の納付実績がある場合には、お互いの厚生年金記録を合計した額の2分の1を上限として年金額の多い方から、少ない方に、持ち分が半分ずつになるように分割されるよ!

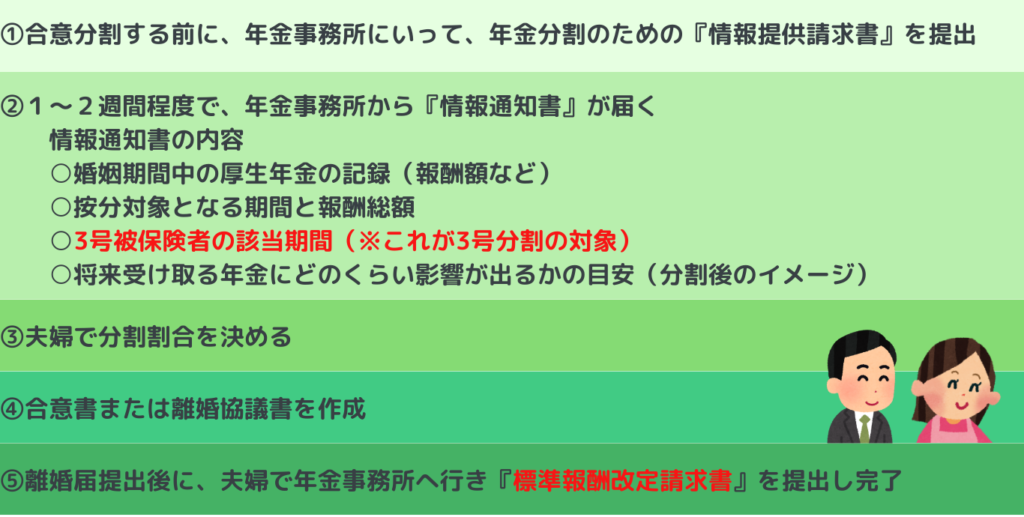

合意分割の手続きの流れ

ポイントは、まず情報通知書で3号分割の内容を確認してから夫婦で合意分割の割合を決めるこ💡

また夫婦での提出が必要❕

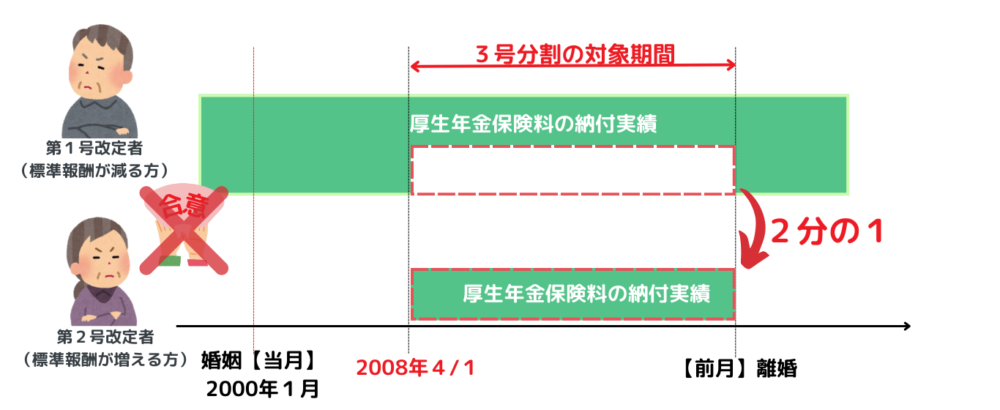

3号分割制度とは?

専業主婦(主夫)だった人が、元配偶者の合意分割を得ず(夫の合意は不要)に単独で元配偶者の厚生年金保険料の納付実績の半分を請求することができる制度!まさに「合意いらず」「強制2分の1」の制度ですね💪

3号分割するには2つの条件がある!

✅夫婦の一方が専業主婦(主夫)などの第3号被保険者であった期間

✅分割できるのは2008年4月1日以後の婚姻期間のみ

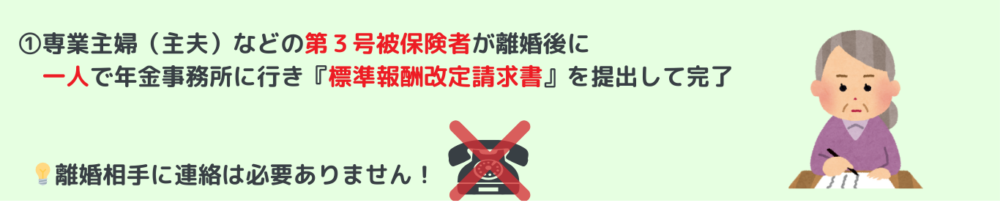

合意分割の手続きの流れ

3号分割の手続きは、三号被保険者が一人で手続きできます!離婚後に相手と連絡を取りたくない場合には、強制的に按分割合を半分にできます。

3号分割ができないケースがある!?

最後に、3号分割の請求ができないケースについて少し押さえておきましょう💪それは、

❌こんなときは3号分割不可!

元配偶者が障害厚生年金の受給権者で、その障害年金の計算に「特定期間の標準報酬」が使われている場合

なぜなら、その報酬を分けてしまうと、元配偶者の障害年金が減ってしまうからなんです😢障害年金優先です!

👉障害年金の計算に『特定期間の標準報酬』が含まれていなければ、その部分は分割の対象になります!

FP1級問題を解いて理解を深めよう!

FP1級試験では、詳細な知識問題が出題されます。過去問を通じて重要ポイントを押さえましょう!

設問 :2023年9月

厚生年金保険法における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。

1) 老齢厚生年金を受給している者について合意分割の請求が行われたときは、合意分割による改定または決定後の標準報酬を当該年金額の計算の基礎として再計算し、当該合意分割の請求のあった日の属する月の翌月分から年金額が改定される。

2) 3号分割の対象期間は、2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者であった期間であり、原則として、その間の相手方の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は2分の1の割合で分割される。

3) 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者が老齢厚生年金の支給を受けるために必要となる受給資格期間に算入される。

4) 合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、原則として、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされる。

1)正しい:老齢厚生年金受給者の合意分割

離婚によって合意分割が行われたときに、すでに老齢厚生年金を受給している場合には、請求のあった月の翌月分から年金額が改定される。

2)正しい:3号分割の分割割合は?

3号分割の対象期間は2008年4月1日以降の婚姻期間でしたね💡

なお、2008年3月以前より婚姻期間がある場合で3号分割したい場合には、2008年3月以前に関しては合意分割の対象となる。3号分割と合意分割の両方が適用されます。

3)誤り:合意分割や3号分割は、年金受給資格期間の判定に影響しない?

年金を受給するには、年金受給資格期間(保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間))が10年以上必要でしたね💡

この問題は、合意分割や3号分割を受けた元夫(妻)の保険料納付済期間もこれに入れていいの?という問題です!

ズバリ!『いいわけないやろがーーーい!』

が答えです。

あくまで、年金額を分ける制度なので、自分の年金判定(10年)は自分の加入期間のみで判定です。

4)正しい:合意分割の手続きには、3号分割を経由?

こも問題文非常にわかりにくいのですが、合意分割の手続きの流れを見ると理解できます💡

合意分割は「話し合って決める分割」

3号分割は「第3号被保険者だった期間だけ、自動で2分の1に分ける制度」

たとえば、婚姻期間が15年あって、そのうちの5年間が「妻が第3号被保険者」だったとします。

①まず自動的に

→ 第3号だった5年間について、3号分割が適用されて【2分の1ずつ分けられる】

②そのうえでさらに

→ 15年間全体を対象に、合意で決めた割合(例:40%など)で分割される

✅このような手順を踏むことから本問のように『 合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、原則として、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされる』は正しい。

おすすめのFP1級試験対策教材

私が学習に活用している教材を紹介します!

📖FPキャンプ式 FP1級 TEPPEN 学科試験一問一答(基礎編 & 応用編)

特徴: 厳選された計算問題を重点的に学べる!試験対策に最適。

🎥 ほんださん / 東大式FPチャンネル

特徴: 分かりやすい解説動画で、特に苦手分野の復習に役立つ。

さいごに

いかがでしたか?

離婚後の年金分割は少しややこしいですが、分割制度をしっかり理解しておくことがとても大切です😊

制度の仕組みや条件、手続きの流れを正しく押さえていきましょう💪

それではまた次回の記事でお会いしましょう~✨

『FP1級に挑戦する主婦』わかまるでした🍀